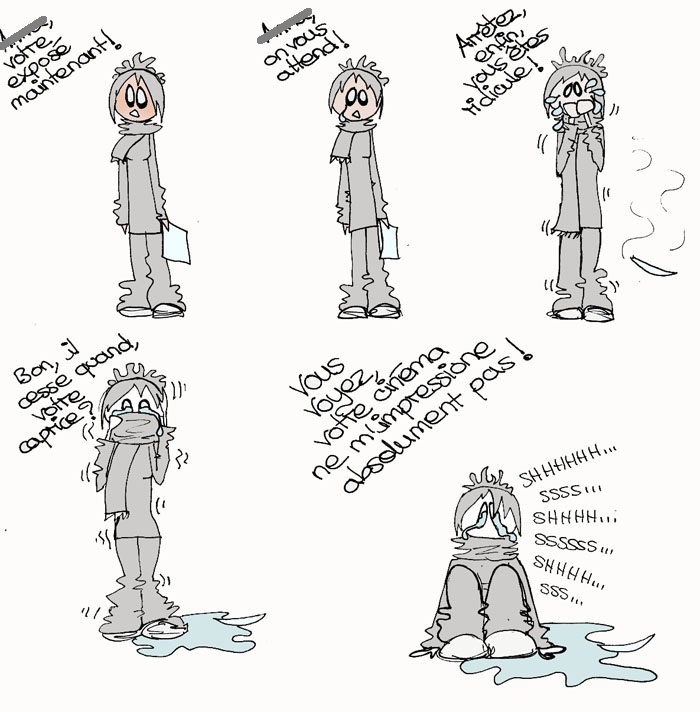

Charlie était optimiste, pensait continuer paisiblement sa semaine à barrer petit à petit des tâches de sa liste et terminer d’écrire pendant ses heures de liberté ses articles sur les questions de communication. Période calme, l’impression de mieux gérer la surcharge, la fatigue et les crises, retour de la joie d’être en vie. Et puis l’imprévu arrive. Le mot de travers au mauvais moment, et son cerveau soudain bombardé par trop d’informations soudaines à traiter, l’impression d’être pris au piège, que rien ne lui a été demandé, qu’elle n’a plus de contrôle sur les choses. Et PAF explosion. [j’ai parlé des meltdowns ici, vite fait, et pourtant c’est devenu de loin mon article le plus lu et partagé. Preuve que même aux adultes, ça parle…]

Il n’y a pas de gradation dans la réaction, dans la colère, dans ces cas-là. Ça passe en quelques secondes de tranquillement assise sur le canapé, d’humeur sereine, à monstre déchaîné qui laisse échapper des cris stridents et qui se dote d’une force surhumaine qui pourrait bien détruire la maison. C’est impressionnant pour l’autre, mais, croyez-le, ça l’est toujours autant pour elle aussi. Elle a toujours l’impression que cette crise est plus violente que la précédente, qu’elle a atteint un point de non-retour, que plus rien après ne sera possible comme avant. Elle a toujours tellement, tellement mal à l’intérieur, que donner des coups dans le mur, se mordre ou se griffer les bras, fait vraiment beaucoup moins mal que cette douleur explosive qu’elle sent lui pulvériser la tête et la poitrine. Elle se sent sonnée, après. Comme si elle avait pris un immense coup sur la tête, et qu’elle se retrouvait prise dans un énorme bloc de glace qui ne serait pas vraiment froid, juste là. Partout où elle s’arrête elle bloque, et là, elle ressemble bien à l’autiste typique des documentaires : elle se recroqueville sur elle-même, sur le sol, dans les coins, sur sa chaise, dans la douche, dans le lit, elle s’entoure de ses bras, elle continue à gémir ou chantonner, elle accroche ses yeux dans le vide, elle attend que ça passe, dans le souvenir de la douleur.

Le jour suivant, il faut recommencer à vivre, malgré tout. Avec cette douleur intense qui ne cesse pas et l’estime de soi à zéro. Avec personne à qui dire cette douleur, personne à qui décrire la crise, à part la personne qui l’a vécue en direct et se sent elle aussi pas mal entamée par cette violence reçue.

*

Ça fait un moment que ce sujet me tourne dans la tête alors voilà, aujourd’hui est le bon jour, avec mes yeux gonflés, mon pied blessé, mes bras griffés, ma tête pleine de plomb : aujourd’hui, je mets mes tripes sur la table. Je veux m’ouvrir le ventre et le cerveau et vous montrer ce qu’il y a à l’intérieur : une rage de vivre et un sentiment d’injustice énorme, qui me maintiennent dans un état de colère sous-jacent, le seul sentiment qui me pousse à vivre encore quand le reste ne va plus. J’essaye de le cacher, parce que je ne suis pas cette personne-là, je ne veux pas avoir de la rancœur, je veux être douce, je veux pardonner, je veux comprendre, je veux irradier de positif, comme m’irradient de positif la couleur de l’aube, la diversité de la nature humaine, le bruissement des feuilles, les découvertes intellectuelles. Mais je suis en colère de cette douleur que je vis et dont on me dit qu’elle n’existe pas, qu’elle n’est pas grave, ou que je pourrais choisir de voir autrement ; je suis en colère de cette douleur que je n’ai pas choisie et avec laquelle personne ne m’aide, parce qu’elle n’est pas assez exemplaire ma douleur, et qu’à force, on s’habitue.

Aujourd’hui je veux parler de mon désarroi constant, quand je souffre, que j’appelle à l’aide, et qu’on me répond toujours avec une minimisation. Désarroi, je n’ai pas regardé la définition du dictionnaire, j’emploie ce mot parce que la sonorité me parle, pour moi c’est un état d’incompréhension totale qui s’accompagne d’un sentiment d’impuissance. Désarroi face aux réactions répétées de déni, de rigolade, de distance, d’abandon.

Ce que je dis et ce que je raconte après s’applique aussi à la douleur, quelle qu’elle soit. Dans mon expérience, douleur physique ou psychique ne font qu’une, je ne peux que difficilement les distinguer, donc mes expériences du corps et de l’esprit se mêlent. Cela dit j’ai un corps à la base relativement fonctionnel selon la norme et je suis un mini-exemple d’une neuroatypie, donc ce que je dis n’engage que moi, et je ne vais parler ici que de mon expérience ; pour avoir une idée d’autres vécus d’autres douleurs, je vous encourage vivement à lire/écouter des personnes vivant avec des conditions que je ne connais pas, par exemple chez Aime moi tendre, Crevette de Mars, Vivre Avec, Sam, Blogschizo et tant d’autres mais ma mémoire fait défaut quand j’en ai besoin.

*

Revenons au point de départ de mon indignation : on m’a souvent fait remarquer, pas forcément négativement, mais parfois si, la facilité que j’avais à parler d’expériences douloureuses, qui pour la plupart des gens sont taboues : la dépression, les pulsions suicidaires, l’automutilation, les crises de panique, le burn-out. J’avoue qu’en soi, je ne vois pas en quoi il serait plus intime de dire d’où viennent mes cicatrices que où j’ai acheté ces chaussures ; de dire qu’en telle année j’ai fait tel travail ou j’ai fait une dépression ; de dire que j’ai loupé un examen parce que je n’avais pas révisé, ou parce que j’ai fait une crise d’angoisse et suis sortie de la salle en rendant copie blanche. J’ai même assez longtemps raconté mes tentatives de suicide sans comprendre que ça choquait, je ne le fais plus maintenant par peur que ce soit interprété comme du sensationnalisme. Je n’ai peut-être pas les mêmes normes sur l’intimité et ce qui doit être montré/dit en public ou pas, c’est vrai. Mais aussi, ces expériences font tellement partie de moi que je vois mal comme je pourrais ne pas en parler. Voire, je trouve ça mieux d’en parler, pour sensibiliser et échanger, pour combattre la honte qui n’a rien à faire là, et, enfin, dans le vain espoir de recevoir bienveillance et compréhension la prochaine fois que je serai en situation de souffrance.

Mais il ne faut pas croire que parce que j’en parle, ou parce que je les vis souvent, ces réalités-là sont moins réelles et moins difficilement vécues. Alors oui, l’amoureux va s’habituer à ce que je dise à chaque crise que je veux mourir, comme on s’est habitué.e.s à ce qu’on nous annonce un nouvel attentat dans nos villes occidentales, alors que la première fois, qu’est-ce qu’on était choqué.e.s. Mais le fait que ça se répète ne rend pas l’événement moins grave ou moins réel. Je ne sais pas si c’est une question d’habitude ou juste : on dissocie, on rationalise, on fait avec, on compartimente et on vit dans les brèches, sans y penser. Mais quand ça revient, c’est toujours, toujours, l’absolu de la douleur, l’urgence totale. (donc non désolée je ne hiérarchise pas les souffrances. Il y a des personnes – beaucoup, beaucoup – qui ont davantage de difficultés que moi, et d’autres qui en ont moins, mais aucune souffrance ressentie n’invalide celle de l’autre, il n’y a pas de quota à se partager). Moi-même, oui, je me suis habituée aux douleurs intenses, à l’épuisement, à la perte de connaissance, et au risque de me jeter par la fenêtre. Je m’y suis habituée dans le sens que je n’ai pas d’autre choix que de faire avec, que de continuer malgré tout. Mais ça ne m’empêche pas d’en souffrir et d’encore chercher de l’aide pour ce qui est aidable.

Je me souviens de cet ami qui a eu à 28 ans sa première crise de panique, une nuit ; ce que l’on ressent à ce moment (sensation de mort imminente, forte impression de devenir fou) l’a tellement marqué qu’il a été en état d’errance et de dépression pendant plusieurs semaines. Finalement, en tout et pour tout, il n’a eu à cette période-là qu’une seule attaque de panique, mais il est resté pour des jours dans une peur immense que ça n’arrive à nouveau, peur d’être devenu fou après cet épisode. Ce qui m’a marquée, c’est comme l’entourage a réagi. Comme amie, j’ai été en première ligne pour l’accueillir et l’accompagner, même si ça a aussi provoqué, après, des crises chez moi. Il me semblait pouvoir comprendre sa douleur plus que quiconque, pour avoir vécu tellement de crises d’angoisse, et pourtant, il parait que j’ai réagi trop légèrement, en lui disant que moi aussi j’avais vécu ça mais que promis, on en sort, on n’en perd pas la tête. Tout le monde l’entourait et le regardait avec gravité comme s’il était un grand malade, alors que personne, jamais, n’avait fait ça avec moi. Parce que c’était normal, sans doute, dans mon parcours de vie, que je fasse des crises de panique toutes les deux semaines. Parce que comme ça allait m’arriver à nouveau, il avait bien fallu que je tienne le cap. Mais moi aussi, j’aurais aimé parfois baisser les armes et continuer à dire que j’avais peur, que j’avais peur que ça arrive à nouveau.

*

Alors, est-ce que la répétition et la connaissance d’une douleur la rend moins importante ? Plus supportable ? Moins grave ? Oui et non.

Oui, c’est vrai qu’à force on peut développer une certaine patience. Une acceptation, pour ce qui va difficilement disparaître et fait partie de nous. On peut développer, surtout, des tactiques pour faire face, atténuer. La connaissance peut être une arme. On est mieux préparé psychologiquement. On sait aussi (ou on peut espérer du moins) que ça va passer.

Mais non, aussi, parce que même connue et rationalisée, la douleur est toujours une douleur. Et non, parce que le souvenir de la douleur peut augmenter l’angoisse. Donc avoir vécu une épreuve n’aide pas forcément à mieux y faire face, parfois le contraire : pour moi, le souvenir de l’état d’insomnie rend difficile d’aborder les nuits où je risque de mal dormir, le souvenir de mes états d’hyperglycémie ou de mes crises d’hypoglycémie me rend encore souvent anxieuse face à ce que je mange, alors même que je ne suis plus en état de diabète comme il y a 3 ans (mais ces choses-là arrivent aussi quand on ne s’y attend pas, et bam, douleur à nouveau). J’ai tellement souffert d’un état de dépression que j’ai peur, chaque année plusieurs fois j’ai PEUR, quand je me sens glisser à nouveau, je ne veux pas tomber tout à fait en dépression. L’anticipation de mes douleurs menstruelles peut aussi avoir son effet contre-productif, de me laisser dans l’anxiété de ce qui va arriver. Parfois, bonne surprise, c’est vivable, et parfois, je ne peux pas faire trois pas sans m’évanouir ou me plier sous les crampes, et là, la douleur est toujours la même, incompréhensible et injuste, que la première fois que j’ai eu des douleurs de règles, à 14 ans. Et si je suis incapable de me lancer dans la « vraie » recherche d’emploi à nouveau c’est que je sais ce que c’est qu’un burn-out et que la peur de le revivre ne me quitte pas, comme un trauma qui reviendrait raidir mon corps et bloquer mon esprit chaque fois que je regarde la liste des conditions de travail d’une offre d’emploi.

Enfin, puisque l’article a commencé avec ça, je ne sais pas comment faire comprendre à quelqu’un qui ne l’a pas vécue la souffrance inouïe qu’implique un effondrement autistique. J’en ai pris conscience, à nouveau, en lisant il y a deux semaines l’article de Mathieu Giroux, qui met le doigt sur LE point problématique peu discuté sous le bon angle de vue : l’automutilation/la douleur physique infligée à soi-même pendant un effondrement (se taper la tête contre les murs, se couper, se griffer, se contusionner) est souvent bien moins douloureuse que de laisser se poursuivre l’effondrement sans rien faire. C’est une solution trouvée. Une solution bancale, certes, dans le sens qu’elle produit des dommages à court et long terme, mais sur le coup très efficace et moins douloureuse. La douleur ressentie lors d’un effondrement est réelle aussi, et a aussi des conséquences physiques : l’esprit/le corps ne peut pas vivre un tel état d’alerte absolue sans conséquences. C’est au-delà de l’état de stress. On voit l’épuisement et la confusion, le besoin de repli qui s’ensuit, mais les conséquences à long terme d’effondrements à répétition sont tout aussi sérieuses, mais, justement, pas vraiment prises au sérieux.

J’ai arrêté de m’automutiler à la fin de l’adolescence parce que les cicatrices devaient être cachées, parce que les cicatrices entraînaient des réactions étranges dans l’entourage et me discriminaient un peu partout. Mais en y repensant, c’est sûrement la chose que j’ai faite qui m’a fait le moins de mal, psychiquement comme physiquement : ça m’a fait des cicatrices, c’est tout. L’envie de le faire n’a jamais totalement disparu ; à la place, je me griffe, je me pince, ou j’enfonce les ongles dans la peau, jusqu’à ce que la douleur physique me détourne et me soulage de l’insupportable douleur psychique. Ça laisse moins de traces, mais c’est la même chose. Ou quand ma tête explose et qu’il n’y a pas moyen de la stopper, je vomis, ça aussi c’est invisible, pour les autres, ça me neutralise très vite et ça ne dérange personne, sauf ma santé à court, moyen, long terme, et les conséquences ne sont pas hyper funky. Si je ne fais pas tout ça, il y aura davantage de dommages matériels autour de moi, il y aura des mots non désirés à l’encontre des autres, l’effondrement se répétera pendant des heures et me fatiguera pour les trois jours à venir.

Alors voilà. C’est mon cas personnel, je ne supporte pas mieux la souffrance parce que je l’ai déjà vécue. Éventuellement, on peut se dire que « ça passe », surtout quand il s’agit d’états inévitables ou presque. Et ça rassure, un peu. S’autoriser à être mal, à être triste, à être fatigué.e, à être larvaire, c’est comme atténuer un tout petit peu la douleur. Mais dans d’autres cas, le fait de l’avoir déjà vécu ne rend le moment que plus difficilement supportable, voire, c’est le contraire : il y a l’écho de toutes les situations passées, c’est comme un amplificateur, et c’est assourdissant.

*

L’amertume et la colère, elles sont là. Quand je pense à toutes ces années passées à demander de l’aide et à la solitude totale dans laquelle je me suis trouvée face à mes problèmes, j’ai l’impression d’avoir été emmurée vivante (j’évite donc d’y penser). Quelque part, tant mieux que je n’aie jamais été internée de force à l’hôpital, ou ramenée sans discussion chez mes parents : l’un ou l’autre contexte n’aurait pas vraiment été le meilleur pour mon épanouissement. Mais tout de même, je ne comprends pas. Et je pense à celleux qui n’ont pas pu, comme moi, autant et aussi « bien » (verbalement, clairement, avec force) exprimer leur souffrance. Moi je l’ai dite, répétée, expliquée, et pourtant personne ne m’est venu en aide. Alors, qu’en est-il des autres ? Ou ai-je uniquement été victime de ce préjugé courant qui veut que les gens qui souffrent vraiment le font en silence, les personnes réellement suicidaires n’en parlent pas ? Je veux le dire ouvertement aujourd’hui : je lutte très, très fort depuis mes douze ans pour me maintenir en vie, et je lutte plutôt seule. Moi-même je ne saurais pas appeler un.e ami.e en pleurs pour lui demander de venir : j’ai honte. Parce qu’on m’a dit autrefois, quand je le faisais encore, que finalement, après, j’allais mieux, finalement, ce n’était pas si grave, finalement, ça t’arrive si souvent. Alors je me le dis aussi. Débrouille-toi. Seule. Mais j’ai peur. Et j’ai mal.

On m’a souvent dit que puisque j’en parlais, c’est que je n’allais pas le faire. Puisque j’en parlais, c’est que ce n’était pas sérieux. Puisque ça se répétait, puis passait, c’est que ce n’était pas grave. Je ne sais pas. Si j’en parlais, sans arrière-pensée, c’était vraiment très directement dans l’espoir d’obtenir de l’aide : avec mon envie de mourir, avec la haine de mon corps, avec mon inadaptation scolaire, avec ma solitude, avec mes insomnies, avec mes douleurs (psychosomatiques ?), avec ma fatigue, avec mon hypersensibilité, avec mes crises de rages. Mais non. Comme si la répétition affaiblissait l’effet de l’appel à l’aide, ils se sont tous dit que puisque l’état se répétait chez moi, puisque finalement j’y survivais et que ça revenait et que j’y survivais encore, c’est que ce n’était pas si sérieux que ça. « À force de crier au loup… » entendais-je déjà enfant (hypersensible à un tas de choses, il parait que je criais beaucoup « pour rien »), et je ne comprenais pas l’expression, puisque je n’ai jamais crié au loup, et que je ne voyais pas bien ce que les loups, espèce en voie de disparition, venaient faire dans mon quotidien. Mais c’est à cause de ce loup imaginaire que je n’ai jamais évoqué que l’on a, par exemple, attendu 3 jours pour m’amener à l’hôpital lorsque je me suis cassé le poignet à 6 ans ; continué à me forcer à porter des pulls en laine alors que je pleurais de douleur et que ma peau en faisait des réactions simili-allergiques ; laissé des entorses non-soignées ; pris des crises d’asthmes pour des caprices, puis des crises de panique pour de la comédie ; assimilé boulimie à gourmandise et dépression à manque de volonté.

Je m’en suis sortie jusque-là : mais je continue à me demander combien de temps encore ça fonctionnera avant que les crises dépassent mes forces, avant que je ne réussisse plus à me lever de ce coin de sol dans lequel je suis recroquevillée, avant que je ne me blesse grièvement ou blesse autrui lors d’une crise, ou avant que ma santé ne soit irréversiblement impactée par le stress continu auquel je suis exposée. (spoiler : mon système immunitaire s’est déjà bien affaibli ces dernières années, et je sais d’où ça vient)

Je sais que je répète à chaque crise que je n’en peux plus, que j’ai besoin d’aide, mais comment se fait-il que cette répétition rende le besoin d’aide moins crédible ???

À force de répéter tous les deux cycles qu’elle avait mal, mais mal, mal, mal, pendant ses règles, telle amie, puis telle autre, et telle autre encore, a enfin eu l’échographie qui a révélé son endométriose. Après combien de médecins qui se sont dit que puisqu’elle se plaignait depuis dix ans de douleurs mais y survivait, c’est que ce n’était pas si invivable que ça ? (sur la non-prise en compte de la douleur des femmes, je ne décolère JAMAIS)

Et quand on est neuroatypique et qu’on sait que le monde du travail comme il est ne nous convient pas, nous mènera systématiquement à l’explosion, combien de burn-out doit-on faire pour qu’on nous prenne en compte ? Est-ce que le savoir à l’avance ne suffit pas ? C’est crier pour rien. Après un alors ? Mais on y retourne parce qu’il faut bien survivre. Alors un deuxième ? Mais là on nous dit qu’on est dépressif.ve chronique, que c’est normal, qu’on est habitué.e désormais, que ça passera.

Franchement ? Combien de fois faudra-t-il dire qu’on a mal, qu’on est mal, que ça ne va pas, qu’on a besoin d’aide, avant que l’on vienne vraiment nous tendre la main pour nous aider à sortir de ce bourbier ? Est-ce que parce qu’on est comme ci ou comme cela, c’est plus normal d’expérimenter la douleur, la souffrance, l’isolement, le manque de soins ?

Alors oui, il faut bien vivre avec ce qu’on est, et selon ce qu’on est, peut-être que la douleur, la déprime et les difficultés feront un peu plus partie de notre vie. Mais non, ça ne rend pas la plainte, le besoin d’aide, ou juste le besoin de bienveillance, moins importants. S’il vous plaît : quand un.e proche appelle à l’aide, répondez toujours. Dirigez vers quelqu’un d’autre, dirigez vers un.e professionnelle si vous ne pouvez pas assumer la charge ou si vous ne savez pas quoi faire : mais ne minimisez JAMAIS. C’est la pire réponse à donner à une expression de souffrance. Etre entendu.e quand on appelle à l’aide, être perçu.e comme légitime quand on dit que ça ne va pas, c’est déjà énorme.

Merci pour la reconnaissance!

Très beau texte aussi.

J’aimeAimé par 1 personne

Bravo et merci pour cet article bouleversant.

J’aimeAimé par 1 personne

Si je te dis que tout ce que tu écris là, sur la minimisation, la non-reconnaissance et l’absence d’accompagnement adapté est malheureusement d’une banalité crasse pour des « comme nous », je sais bien que tu n’en seras pas étonnée. Si je te dis que trouver les personnes bienveillantes et compétentes n’est pas une sinécure, toujours rien d’étonnant, n’est-ce pas? Si je te dis que ce que tu vis est normal (comprenons logique!) au vu de combien tu dois faire d’efforts de compensation sans arrêt et depuis toujours, je sais que tu le sais toi-même déjà. Je ne comprends pas que le diagnostic n’ait pas été clairement posé pour toi, puisque pour moi, à te lire, mais ça crève les yeux (ouille)! Alors bien-sûr je n’ai pas tous les éléments… mais franchement plus limpide c’est rare. Je sais que c’est usant, je sais que c’est flippant mais il y a forcément un pro quelque part qui ne peut pas passer à côté de ce diagnostic. Il y a une évolution du côté des psy(chiatres), lentissime, mais elle existe… il faut « juste » trouver celles et ceux qui sont bien informés et formés sur l’autisme au féminin (c’est une gageure, on est d’accord.). Ceci dit le diag posé ne règle rien d’autre que pouvoir s’autoriser à fonctionner comme on fonctionne… mais j’avoue que ce détail est juste ENORME. On a beau avoir une capacité de résilience hors-norme, à force de pousser Mémé dans les orties on se doute bien qu’elle va finir par bouffer les pissenlits par la racine! Mais je te jure que c’est possible de trouver un psy compétent dans ce domaine, et pour le trouver c’est la même technique qu’on utilise depuis des lustres: essai-erreur. Et puis un beau jour : essai-succès! C’est aussi une question de timing, le temps de la mise à jour des données dans le microcosme psy… il y a encore des plantages… et puis il suffit qu’une équipe change, qu’un nouveau médecin arrive, que leur façon de fonctionner se réorganise… Bref, l’espoir est permis. Vraiment.

On peut échanger en privé si tu veux, n’hésite pas.

J’aimeAimé par 2 personnes

Je passe les bilans en aout ! Avec un peu d’appréhension qu’en effet, on ne me reconnaisse pas pour ce que je suis. Après… de nombreuses séances de thérapie en perspective pour renforcer en effet cette résilience, apprendre mieux à gérer ces émotions à la con, et peut-être sensibiliser l’entourage ?

J’aimeAimé par 1 personne

une chose à la fois, d’abord août et l’après, ben…après!?! de toute façon à l’issue de la restitution, il y a forcément des préconisations (« normalement »)

en attendant je croise les doigts pour que ça se passe bien, dans l’écoute et la bienveillance, et le minimum de stress! et que l’équipe soit bien calée sur l’autisme au féminin surtout!

J’aimeJ’aime

Merci et bravo pour ce témoignage ! Vraiment, ta description rend bien compte de ta douleur (même si on ne peut que l’imaginer par la lecture…) et je ne comprends pas que tu n’es toujours pas eu de réponse adaptée à tes demandes. J’espère que tu trouveras, bientôt.

J’en veux beaucoup à la norme de nous faire apprendre des choses qui vont à l’encontre de la logique : pour t’avoir finalement fait intégrer que cette douleur / ces automutilations et pensées suicidaires sont honteuses et qu’il vaut mieux se taire. Alors que non, il faut parler et ça devrait être aux atypiques d’apprendre à parler de leur souffrance sans tabous plutôt qu’aux neuro-atypiques d’apprendre à la taire. De même que ça devrait être aux valides d’apprendre à vivre selon ses limites plutôt qu’aux handicapées d’apprendre à toujours les dépasser… J’en veux beaucoup à la norme pour ça.

J’aimeAimé par 3 personnes

Ta dernière phrase est de l’or ! Je pense que les personnes atypiques et non-valides seraient un énorme service rendu à toute l’humanité, si on les écoutait et respectait… c’est quand on se situe à la marge qu’on ne rend compte de tous les dysfonctionnements de la norme

J’aimeAimé par 2 personnes

(je voulais dire « neurotypique » et non pas « atypique » évidemment… Mais tu m’as comprise 🙂 )

J’aimeAimé par 1 personne

[…] attendra la semaine prochaine… Essentiel : A l’origine c’est un commentaire sous un article chez La Girafe. Mais je le remets ici parce que je ne décolère pas : « J’en veux beaucoup à la […]

J’aimeJ’aime

Prenant et juste ton article, merci. Mes amis disent de moi qu’il faudra s’inquiéter le jour où j’aurai mal nul part. À travers ce trait d’humour on me fait comprendre qu’il faut arrêter de se plaindre. Mais personne ne ressent la douleur identiquement. Et je n’ai pas forcément les outils pour la gérer, la comprendre, l’interioser. Je ne sais toujours pas ce qui relève du »grave ». La douleur comme tu l’expliques bien elle reste présente. On s’y adapte mais ce n’est jamais agréable…

J’aimeAimé par 1 personne

Oui idem, je ne sais pas toujours comprendre ce qui est grave ou pas en termes de douleurs physiques parce que je suis très sensible et anxieuse, et en termes de douleurs « psychiques » parce que je les vis souvent… Mais dans un cas comme dans l’autre, je suis contre la minimisation : justement, reconnaître la douleur, même si elle se révèle finalement « pas grave », nous apprendras à mieux la connaître, la comprendre, la gérer.

J’aimeAimé par 1 personne

merci pour tes mots pansements et ta franchise, MERCI

J’aimeAimé par 1 personne

Je lis tes articles les uns après les autres, et je suis frappée de la similitude des situations. Tu mets des mots sur ces choses que j’ose à peine écrire en privé, tant je suis encore conditionnée (malgré le diagnostique il y a 4 ans) à penser que je pourrais (devrais) faire mieux, ne pas « m’écouter », faire un effort, ne pas crier au loup. Je me suis effondrée en larmes à la lecture de ce post. Parce que mes douleurs et mes appels à l’aide ont été ignoré, voir même punis lorsque je les formulais…Moi aussi j’a du attendre toute une journée pour qu’on m’emmène à l’hôpital car je m’étais fracturé le poignet…

Merci pour cette capacité à mettre en mots, et de façon « publique » tout ce que je pense et ressens…

J’aimeAimé par 2 personnes

Merci à toi, c’est toujours précieux d’avoir des retours. Surtout des articles de ce genre que j’ai écrit sous le coup de l’émotion que je trouve parfois immatures, inutiles, dont j’ai un peu honte… mais ce sont des ressentis qui restent, et qui reviennent, et qu’on est tant à partager.

Autodiagnostic il y a 3 ans et demi, diagnostic il y a 1 an et demi, je lutte encore, ça ne s’effacera pas comme ça, ces conditionnements… je te souhaite beaucoup de bienveillance et patience envers toi-même 🙂

J’aimeAimé par 1 personne